अनूप गुप्ता

कमोबेश रोज ही तंत्र (सिस्टम) का कोई न कोई यंत्र (अंग) इस बात का अहसास कराता है कि यह खास है और सामने वाला दोयम दर्जे का आदमी व आला दर्जे का बेवकूफ। विभिन्न प्रकार के माननीय इसका बड़ा उदाहरण हैं। न जाने क्यों और किस कारण विधान व लोकसभा की कार्रवाई पर लाखों रुपए रोज नहीं, बल्कि हर घंटे खर्च किए जा रहे हैं? चुटकुले, हंसी-मजाक व हास-परिहास से भरे अनावश्यक प्रसंग, जूतम-पैजार, मार-पीट, धक्का-मुक्की, जाहिलियत व बेहूदगी से भरी बातें एवं आरोपों के चरम दिखाने के लिए जनता के पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं?

लाख टके का सवाल है कि समानता से इतर कौन सी विशेषता व विशेषज्ञा लाइव सेशन से हम परोस रहे है नई पीढ़ी को और गैरजरूरी खर्च करके हम किसे व क्यो दिखा रहे हैं, जब कोई देखने वाला नहीं है। शोध का विषय है कि क्या बेरोजगार या वानप्रस्थ को किसी तरह घर में ढो रहे रिटायर बुजुर्ग टीवी पर बोरिंग बहस टाइम पास के लिए देखते हैं? क्यों न पहले दर्शक वर्ग का पता लगा लिया जाए और जग हंसाई से बचा जाए? नई पीढ़ी तो गर्दन झुकाए डाटा खत्म करने में जुटी है दिन-रात। तकनीक के जानकारों को यह भी पता लगाना चाहिए कि काम के घंटों में बहस कितने लोग देख रहे हैं?

आज के दौर में यह कतई मुश्किल नहीं है। अपनी टीआरपी भी तो पता करनी चाहिए। बहस का नाम जिसे दिया जाता है, उससे देशवासियों को फायदा क्या है, कितने कानूनों में जनता से राय ली गई है और कितनी बार बहस में जनता की इच्छा शामिल की गई है? कल्याणकारी राज्य के साधन और संसाधन तो गरीबों पर लुटाने की चीज है, न कि नाली में बहाने की। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब औसतन हर दस साल में खुद के वेतन और भत्ते बढ़ाने का बिल पास किया जाता है तो सभी दलों के सारे लोग एक होकर कोरस में समानता के संवैधानिक सिद्धांत पर हंसते-गाते हैं और मेजें थपथपाकर स्वागत करते हैं।

उस समय कोई अरबपति सांसद-विधायक भी यह कहने का साहस नहीं कर पाता है कि यह जनता द्वारा पसीना बहाकर कमाई कर दिए गए टैक्स का पैसा है और जनता के ही काम में लगना चाहिए, हम जनता के सेवक है, लिहाजा हमे जेब खर्च के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे सौ उदाहरण होंगे, जब वह संविधान से ऊपर और आम इसान की तुलना में विशिष्ट नजर आते हैं। इसके अलावा कई बार और भी रेवड़ी बांटी जाती हैं तो अपने-अपने को ही दी जाती है, जैसे बाकी लोग नागरिक नहीं है या मंगल ग्रह से आए है। कई बार अनुचित लाभ भी पहुंचाया जाता है तो अपने-अपने को।

नियम-कानून और यहां तक कि संविधान को भी ताक पर रख दिया जाता है अपनों या कमाऊ के लिए। अब सवाल जवान हो गया है, जिसका तंत्र को जवाब भी एक दिन जरूर देना पड़ेगा कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर सही थे या उनके द्वारा अनंतिम रूप से संविधान में समाहित किए गए शब्द, प्रस्तावना और प्राविधान गलत थे या बाद में बहुमत का लाठी की तरह इस्तेमाल कर संविधान संशोधनों के नाम पर की गई मनमानी गलत थी। अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सोच के लोग उक्त की व्याख्या करते रहे हैं, पर मूल भावना की हत्या की भी बाते 77 साल में हजार बार विभिन्न मंचों पर हो चुकी है। संशोधन या तंत्र का कोई भी यत्र बेलगाम न होने पाए इसीलिए रिव्यू की व्यवस्था की गई थी।

यह दीगर बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार को अंतिम माना गया है, पर यहा भी आदमी द्वारा नियुक्त किए गए आदमी ही बैठे हैं। कई नियुक्तियों पर अतीत में अभूत पूर्व हंगामे भी हो चुके हैं। मानवीय चूक स्वभावगत है, कहीं भी, कभी भी और किसी से भी हो सकती है। लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस पर आधारित व्यवस्था है, पर सर्वाधिक माखौल समानता के सिद्धांत का उड़ाया गया है अतीत में, जबकि इसे किताबों में कल्याणकारी राज्य का आधार बताया गया है। ऐसे राज्य को अक्षमों के लिए योजनाएं चलाने वाले के रूप में जाना जाता है, जबकि यहां उल्टी गंगा बहाई जा रही हैं सक्षम लोगों की मदद करके।

सभी व्यक्तियों को क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर देना और जाति, धर्म व रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना ही समानता है। यानी कि विशेष अधिकारों का पूरी तरह से अभाव, पर इसी अभाव के प्रभाव के दैनंदिन दर्शन करने होते हैं नागरिकों को। देखा जाए तो हर साल करोड़ों लोगों से भेदभाव किसी न किसी स्तर पर हो रहा है। उदाहरण के लिए हम दो व हमारे दो का कानून। इसे कई राज्यों ने मनमाने तरीके से पंचायती राज स्तर पर लागू कर रखा है। बाकी यह कानून जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने लागू कराया है, उन्हें नौ-नौ बच्चे पैदा करने की छूट है। यह कैसी समानता है, इस पर प्रहार किस स्तर से होगा, कब होगा और कौन करेगा? हर कानून नीचे यानी गांव स्तर से ही क्यों लागू होता है?

शीर्ष स्तर से लागू करके नजीर क्यों नहीं स्थापित की जाती ताकि नीचे वाले सीख सकें, आत्मसात कर सकें और उसे अपनी जीवनशैली में उतार सके? समानता के साथ यह किस व्यभिचार से कम है, जबकि समानता को सभी के लिए निष्पक्ष व्यवहार, पहुंच, अवसर और उन्नति की गारंटी के रूप में परिभाषित किया गया है? समतावाद का दर्शन ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें संपन्न और समर्थ लोगों के साथ-साथ निर्धन, निर्बल व वंचित व्यक्तियों को भी आत्मविकास के लिए उपयुक्त अवसर एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो सकें। किसी भी तरह के भेदभाव से दूर यह सिद्धांत हर नागरिक को एक ही माला का मोती मानता है।

यह दीगर बात है कि कुदरत की नेमत (जमीन) का मनमाना बंदरबांट किया गया है। जनता यानी टैक्स पेयर के पैसे से विकसित किए गए विकास प्राधिकरणों की स्कीम के तहत बिना लॉटरी के सांसदों, विधायकों, अधिकारियों, पत्रकारों व न्यायाधीशों को प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट आवंटित किए गए हैं बीते तीन दशक में कम से कम तीन बार, वह भी दूसरों की कीमत व घटी दरों पर। इसे क्यों न रिश्वत माना जाए? क्या जनता को भी ऐसी कोई सुविधा अतीत में कभी दी गई है? इनके चक्कर में सैकड़ों जरूरतमंद हर बार वंचित रह जाते हैं। अगर नहीं तो फिर संविधान की मूल भावना के विपरीत ऐसा बार-बार क्यों किया जा रहा है? अक्सर शातिराना तरीके से चारो स्तंभों को लाभ में शामिल कर लिया जाता है ताकि कोई पांचवां आवाज उठाए भी तो कहीं सुनवाई ही न होने पाए, क्योंकि आवाज उठाने वाला इन्हीं चार के पास जाएगा।

इसके बावजूद आध प्रदेश सरकार के शासनादेशों को खारिज कर हाई कोर्ट ने एक बड़ी लकीर खीची थी करीब डेढ़ दशक पहले। इसी बिंदु पर गाजियाबाद नगर निगम के पांच बार पार्षद रहे राजेंद्र त्यागी ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर ऐसे आवंटन निरस्त करने की मांग की है। इतना ही नहीं, इस बात के पक्ष में उन्होंने राजेंद्र त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (पीआईएल) के केस में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश (चार जुलाई 2017) और 25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम डॉ. राव, वीबीजे चेलिकनी आदि के मामले में जारी आदेश का भी हवाला दिया है।

उच्य न्यायालय से जनहित याचिका में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मधुबन बापू धाम योजना (790) को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। तर्क दिया गया था कि इस तरह सांसदों और विधायकों को प्लॉट देना अनुचित आचरण था और आरक्षण को भी मनमाना बताया गया था। एक जवाबी हलफनामे में 18 नवंबर 1999 और 29 दिसंबर 2000 के सरकारी आदेशों का हवाला दिया गया था, जिसमें सांसदों व विधायकों के पक्ष में ऐसे आरक्षण का प्रावधान किया गया था। याचिकाकर्ता उक्त आदेशों के साथ 21 दिसबर 2009 के आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना को जोड़ने के लिए संशोधन दायर किया, जिसमें प्रदेश भर में विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा भूखंडों के आवंटन के लिए सांसदों-विधायकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

हद तब हो गई, तब पांच साल से अधिक समय तक राज्य ने जवाबी हलफनामा ही दायर नहीं किया। हलफनामे के पृष्ठ 51 पर संलग्न दस्तावेजों से पता चला कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय और गैर-आवासीय भूखंडों के आवंटन में प्रदान किया गया आरक्षण 68 प्रतिशत है। ऐसे में राज्य हलफनामा दाखिल कर बताए कि 50 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक सीमा कैसे और क्यों पार की? 272 सांसदों विधायकों की सूची भी संलग्न की गई व उन्हें समय भी दिया गया कि यदि वे जवाब दाखिल करना चाहें तो कर सकते हैं। राज्य को यह भी इंगित करना होगा कि प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त को आरक्षण का लाभ देने के बाद कितने भूखंड आवंटित किए गए।

भले ही सांसदों व विधायकों को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया हो, फिर भी यह निर्देश कैसे दिया जा सकता है कि उनके पक्ष में अलग से लॉटरी निकाली जाए व उसके बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और उसके बाद आम आवेदकों के लिए। यह कैसी समानता है और कैसा न्याय? दूसरी ओर बीते माह उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा कि तेलंगाना राज्य, सहकारी समितियों व उनके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को खारिज कर केशव राव जाधव की याचिका स्वीकार करते हैं। बाद में सांसदों, विधायकों, अधिकारियों, न्यायाधीशों और पत्रकारों को आवंटन के शासनादेशों को निरस्त कर बड़ी नजीर पेश की थी। लाभार्थी को अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने वाले ये सभी आदेश 2008 के थे। साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन बताया था। प्रतिपूर्ति आदेश में कहा कि सहकारी समितियां और उनके सदस्य जमा की गई राशि स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क व राज्य द्वारा निर्धारित ब्याज भी वापस पाने के हकदार होंगे।

ब्याज दर आरबीआई से अधिक नहीं होगी। इस तरह तेलंगाना द्वारा दूसरे पक्ष में निष्पादित लीज डीड रद्द मानी जाएगी और सभी याचिकाएं भी। त्यागी की अपील में दलील दी गई है कि इसी आलोक में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की बापू धाम योजना को भी निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि बिना बारी के सांसद-विधायक को भूखंड का आवंटन अवैध है। इसका संज्ञान लेते हुए आरक्षण कोटे की सीमा पार करने वाले 1999 व 2000 के शासनादेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए राजेंद्र त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका का निस्तारण कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि साझा निर्णय उन सभी क्रॉस अपील का निर्णय करता है, जो रिट याचिका संख्या 7956, 7997 और 23682/2008 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पांच जनवरी 2010 के निर्णय को चुनौती देती है।

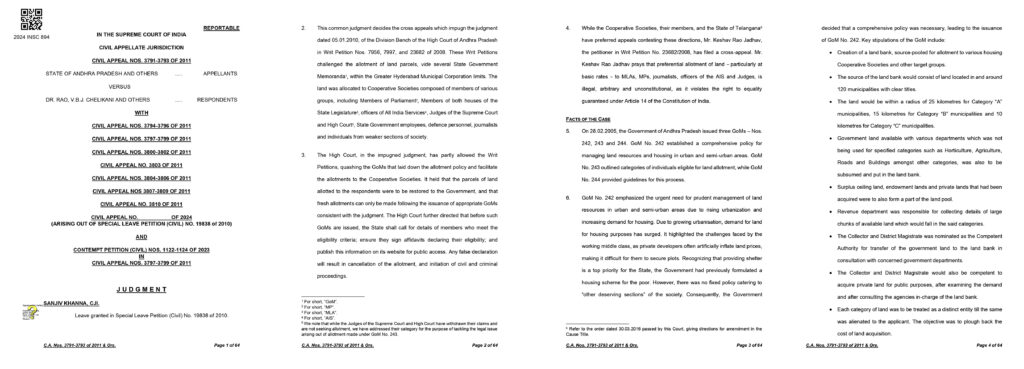

इन रिट में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा के भीतर भूखंडों के आवंटन को चुनौती दी गई थी। यह भूमि सहकारी समितियों को आवंटित की गई थी, जिसमें संसद सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षाकर्मी, पत्रकार और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति शामिल थे। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी थी। आवंटन नीति निर्धारित करने वाले तथा सहकारी समितियों को आवंटन की सुविधा प्रदान करने वाले मंत्री समूह को निरस्त कर दिया। इसने माना कि प्रतिवादियों को आवंटित भूमि के टुकड़े सरकार को वापस किए जाने थे तथा निर्णय के अनुरूप उचित मंत्री समूह जारी होने के बाद ही नए आवंटन किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि ऐसे मंत्री समूह जारी किए जाने से पहले, राज्य पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले सदस्यों का विवरण मांगा जाना सुनिश्चित करेगा कि वे पात्रता की घोषणा करने वाले हलफनामों पर हस्ताक्षर करें तथा इस जानकारी को सार्वजनिक पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। किसी भी गलत घोषणा के परिणामस्वरूप आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा दीवानी व आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। हालांकि सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने दावे वापस ले लिए हैं और आवंटन की मांग नहीं कर रहे हैं। सहकारी समितियों, उनके सदस्यों और तेलंगाना ने निर्देशों को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।

याचिकाकर्ता केशव राव जाधव ने क्रॉस अपील दायर कर विधायकों सांसदों, पत्रकारों, अधिकारियों व न्यायाधीशों को मूल दरों पर आवंटन अवैध, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है। शासनादेश में भूमि बैंक का स्रोत 120 नगर पालिकाओं में तथा आसपास स्थित स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि होगी। यह श्रेणी ए नगरपालिकाओं के लिए 25 किलोमीटर, श्रेणी बी नगरपालिकाओं के लिए 15 तथा सी पालिकाओं के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में होगी। साथ ही विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध सरकारी भूमि, जिसका उपयोग बागवानी, कृषि, सड़क और भवन जैसी अन्य श्रेणियों के लिए नहीं किया जा रहा था, को भी सम्मिलित करके भूमि बैंक में डाला जाने की बात कही गई थी।

अधिशेष सीलिंग भूमि, बंदोबस्ती भूमि और निजी भूमि जो अधिग्रहीत की गई थी. उसे भी भूमि पूल का हिस्सा बनाया जाना था। एक सहकारी समिति या समूह में न्यूनतम 12 पात्र सदस्य होने चाहिए। प्रमुख स्थानों पर स्थित भूमि केवल सार्वजनिक उद्देश्यों या संस्थागत उपयोग के लिए सरकारी संगठनों को आवटित की जाएगी। भूमि और बुनियादी ढाचें की सुविधाओं (सड़क, जलापूर्ति, बिजली आदि) के विकास को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा भूमि हस्तातरण की तिथि से एक वर्ष थी, जिसके पूरा न होने पर भूमि ले ली जाएगी। विधायक, सांसद, न्यायाधीश, अधिकारी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व कलाकारों को भूमि का आवंटन मूल मूल्य पर किया जाएगा।

यह तो सीधे-सीधे संवैधानिक हक की हत्या है। रक्षा व सार्वजानिक उपक्रमों के कर्मचारी और शैक्षिक, धर्मार्थ, धार्मिक ट्रस्ट आदि को प्रचलित बाजार मूल्य पर और कारगिल, अन्य युद्ध नायक और चरमपंथी हिंसा में मारे गए की विधवा के लिए निःशुल्क तथा कमजोर वर्ग को प्रचलित सरकार की नीति के अनुसार दी जानी थी। हद की बानगी देखिए, जितने प्रकार के लाभार्थी थे, उतनी प्रकार की कैटेगरी बना दी गई। न्यायाधीशों, सांसद विधायकों और अधिकारियों के लिए 500 वर्ग गज के भूखंड तय किए गए थे। सरकारी कर्मियों को 100-400 वर्ग गज तो पत्रकारों को 300 गज के भूखंड आवंटित किए जाने थे।

गैर-कैडर विभागाध्यक्ष, चतुर्थ स्तर के राजपत्रित और उससे ऊपर के अधिकारी 400 वर्ग गज के भूखंड के हकदार थे। द्वितीय एवं तृतीय स्तर के राजपत्रित अधिकारी 300 वर्ग गज के, प्रथम स्तर के राजपत्रित अधिकारी 250 तो अधीक्षक, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टेनो, टीसीए, कनिष्ठ सहायक आदि और समकक्ष पद रखने वाले व्यक्ति 175 वर्ग गज के भूखंड के हकदार थे। अटेंडर, रिकॉर्ड सहायक, ड्राइवर तथा समकक्ष पद रखने वालों के लिए 100 वर्ग गज के प्लॉट के हकदार थे। सभी मौजूदा विधायकों और सांसदों को एक भूखंड दिया जाना था, बशर्ते उनके पास हैदराबाद या सिकंदराबाद में घर या आवासीय स्थल न हो। कोई भी व्यक्ति आवंटन तिथि से 10 वर्ष तक भूखांड को हस्तांतरित नहीं करेगा।

चार मई 2006 के शासनादेश 522 को वीएस बोस, डॉ राय वीबीजे चेलिकानी और ओएम देबरा ने रिट याचिका संख्या 13730/2006 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि 700 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम कीमत पर आवंटित किया जा रहा है। लाभार्थियों में अधिकाश अच्छे सामाजिक स्तर वाले संपन्न व्यक्ति थे। भूमि की कीमतें बढ़ गई है इसलिए बिना नीलामी के मूल मूल्य पर आवंटन सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। भूमि आवंटन में कोई तर्कसगत आधार या उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। पसंदीदा व्यक्तियों को बाजार मूल्य के एक अंश पर आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं था।

न्यायालय ने नोट किया कि जीओएम संख्या 522 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि इसने जीओएम संख्या 243 की शतों में ढील दी है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाना है, जो अन्यथा जीओएम संख्या 243 के तहत भूमि आवंटन के लिए योग्य नहीं होंगे। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को शतों में ढील देकर भूमि आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं था ताकि वे भूमि आवंटन के लिए पात्र बन सकें। भले ही उनके नाम पर या उनके पति या पत्नी या बच्चों के नाम पर घर हों या उन्हें पहले रियायती दर पर भूमि का एक भूखंड आवंटित किया जा चुका हो, बशर्ते उनके पास हैदराबाद या सिकंदराबाद के शहरों में कोई घर न हो। समानता की आड़ में ऐसी श्रेणियों को आवंटन निजी संपति की परवाह किए बिना किया जाना था।

न्यायालय को जीओएम संख्या 243 में उल्लिखित प्रतिबंधों में ढील देने का कोई उचित कारण नहीं मिला, जिसमें कहा गया कि जीओएम संख्या 522 के तहत संशोधित नीति सार्वजनिक हित के विपरीत थी और इसने सरकारी खजाने की कीमत पर कुछ व्यक्तियों का पक्ष लिया। राज्य कुछ संपन्न व्यक्तियों को रियायती भूमि आवंटन का लाभ अनुचित रूप से दे रहा था, जिन्हें आवास की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी, जबकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को भूखंड से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी खोना पड़ रहा है, जो उसे सरकारी जमीन को इतनी कम दरो पर आवंटित करने के बजाय विधिवत नीलामी करके प्राप्त हो सकता था।

न्यायालय ने माना कि नीति द्वारा समानता के सिद्धांत को कमजोर किया गया है। सरकार को जन व्यक्तियों को आवंटन के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की सलाह दी जाएगी, जिनके पास अपने या अपने पति या पत्नी या बच्चों के नाम पर घर है और यह सिफारिश आवंटन पर लागू होनी चाहिए। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि उचित होगा कि वह उन लोगों के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध शामिल करें, जिनके पास अपने या जीवनसाथी या बच्चों के नाम पर घर या आवास स्थल है। उच्च न्यायालय ने मुकदमे के दूसरे दौर में ऐस जुडिकाटा के सिद्धांत पर प्रतिवादियों द्वारा दी गई दलील को खारिज कर दिया।

वैधता के संबंध में उच्च न्यायालय ने नोट किया कि रिट के पहले के निर्णय ने ऐसे व्यक्तियों के लिए आवंटन पर प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार की थी, जिन्हें पहले से ही सीधे या सहकारी समितियों के माध्यम से इसी तरह की सरकारी रियायतें मिल चुकी थी। दावों के विपरीत, खंडपीठ ने अतिम निर्णय पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ा। इसने देखा कि शासनादेश 419 से 425 उन व्यक्तियों को आवंटन पर रोक लगाने में विफल रहे, जिनके पास पहले से अपने या जीवनसाथी या बच्चों के नाम जमीन है। पहले के फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि समानता के सिद्धात का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि इसने उन लोगों को भूमि आवंटन पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, जिन्हें पहले से ही रियायती दरों पर जमीन आवंटित की गई थी या जिनके पास निजी तौर पर घर या आवासीय स्थल था।

न्यायालय ने आगे कहा कि सरकार ने अनुचित तरीके से नए जीओएम जारी किए, जिससे वे अवैध हो गए। नतीजतन खंडपीठ ने 05 जनवरी 2010 के फैसले में सभी जीओएम को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि भूमि के विभिन्न हिस्से सरकार को वापस कर दिए जाएं। सरकारी सेवकों को वरीयता के आधार पर आवंटन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ये अधिकारी अलग वर्ग का गठन करते हैं और शासन में अहम भूमिका निभाते हैं। परिश्रम व बलिदान से समाज ने योगदान देते हैं। सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक सेवाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है।

साथ ही वेतन और भुगतान संरचनायें निजी क्षेत्र के उनके समकक्षों से मेल नहीं खाती है। कैरी होम वेतन निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है और धन संचय की गुंजाइश भी कम है। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ भी सीमित हैं। वे अवसर लागत के कारण पीड़ित है। नौकरी की स्थानांतरणीय प्रकृति के कारण स्थायी निवास नहीं हो पाता है इसलिए विभेदीकरण और वर्गीकरण को देखते हुए आवास स्थलों का आवटन तर्कसगत सबंध व उद्देश्य रखता है। यह नीति इन अधिकारियों के जीवन को स्थिरता प्रदान करती है और सरकारी आवास पर निर्भरता कम करती है।

यह अधिकारियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीकात्मक संकेत है। सरकारी कर्मचारियों को कोई रियायत नहीं दी जाती। कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए तो कुछ भूखंडों का लाभ प्राप्त किए बिना ही मर गए, जबकि उन्होंने मुगतान किया था। समितियों ने अपने खर्च पर विकास कार्य भी करवाए है, लिहाजा योजना रदद करना लोकहित में नहीं है। चूंकि पत्रकार एक अलग वर्ग है इसलिए कई सरकारों ने रियायती दरों पर आवास स्थल आवंटित किए है। मूल दर पर भूखंडों का आवंटन कानूनी और वैध है। मूल्य निर्धारण कार्यपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और कानून के तहत प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है।

सहकारी समिति मेसर्स इंदिरा लेजिस्लेचर्स म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 20 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं तो आदर्शनगर पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी आवास सोसायटी ने 10 करोड़ से अधिक। कोहनूर म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने लगभग 10 करोड़ खर्च किए हैं। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट्स म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने लगभग 13.8 करोड़ रुपये खर्चे है। मेसर्स भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (आयकर) हाउसिंग सोसाइटी ने लगभग 3.9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बिक्री मूल मूल्य से कम पर नहीं हो सकती। चूंकि बाजार मूल्य अस्थिर होते हैं। इसलिए निर्धारित करने की कोई समान प्रणाली नहीं है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि भूमि रियायती दर पर दी गई है।क्योंकि इसे मूल बाजार मूल्य पर बेचा गया है।

दूसरे, सुनिश्चित किया गया है कि दुर्भावनापूर्ण रूप से मुनाफाखोरी की कवायद में आवंटन न परिवर्तित होने पाए। आवंटन की तारीख से दस साल तक बेचा नहीं जा सकता है। एक सुरक्षा यह भी है कि आवंटन सीधे व्यक्तियों को न करके सोसायटी को किया गया है। एक कर्मचारी सेवा के दौरान केवल एक बार ही इस तरह के आवंटन का हकदार होता है। एक कटऑफ तिथि भी निर्धारित की गई है। यदि दोनों पति-पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो केवल एक ही पात्र होगा। निर्दिष्ट श्रेणियों में उन अधिकारियों के परिवार भी शामिल हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो गई थी या ड्यूटी के दौरान नक्सलियों द्वारा मारे गए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि निर्णय सामाजिक और कल्याणकारी उद्देश्य से होना चाहिए, न कि किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए। सार्वजनिक हित सर्वोपरि होना चाहिए।

इन सिद्धांतों से विचलन अनिवार्य कारणों से ही होना चाहिए व तर्कसगत भी और कहीं भी भेदभाव, पूर्वाग्रह, नौकरीपेशा या भाई-भतीजावाद का संकेत नहीं देना चाहिए। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है इसलिए इसका उपयोग सभी के हित में होना चाहिए। नागरिकों का एक समूह, बिना किसी अच्छे कारण और औचित्य के दूसरे समूह की कीमत पर समृद्ध नहीं हो सकता। राज्य के लोगों की लगभग 10000 करोड़ की मूल्यवान सरकारी संपत्ति, जो सरकार द्वारा ट्रस्ट में रखी गई है, को बिना महत्वपूर्ण या वैध सार्वजनिक उद्देश्य के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के पक्ष में हस्तांतरित करने की मांग की गई है। मूल मूल्य पर बेचे जा रहे भूखंडों का आकार स्पष्ट रूप से मनमानी और भेदभाव को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, बायोटेक पार्क, अपैरल पार्क, डिस्कवरी सिटी और हार्डवेयर पार्क आदि के लिए रंगा रेड्डी जिले के विभिन्न गांवों में 5,000 (पांच हजार) एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। जमीन के मालिक गरीब किसान थे, जिन्हें उनकी जमीन अधिग्रहित करते समय कम पैसे दिए गए थे। सार्वजनिक नीलामी के बिना समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, वह भी बाजार मूल्य से कम राशि का भुगतान करके, जबकि आवंटी रातों-रात अमीर हो जाएगे, लेकिन ग्रामीण और कृषक जो पहले जमीन के मालिक थे। साथ ही आम जनता और समाज को जमीन की बढ़ी हुई कीमतों का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि कोई पूर्व आवंटन कानून के विपरीत किया गया है तो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

यदि वह कानून के शासन और सविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जबकि राज्य को नीतिगत निर्णय लेने व बनाने का अधिकार है, लेकिन वे मनमाने नहीं हो सकते और न ही समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। संविधान की नजर में भी जनहित सर्वोपरि है। सहकारी समिति आदि ने माना है कि संबंधित क्षेत्र में भूमि की कमी है। समाज के विशेषाधिकार प्राप्त या बेहतर स्थिति वाले चुनिंदा लोगों को वरीयता की ठोस वजह नहीं है। सरकारी भूमि का इस तरह आवंटन जनहित के विरुद्ध है, जब राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है व बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है।

ज्ञात हो कि हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को भूखंडों के आवंटन पर सरकार ने भूमि की कमी बताकर 17 नवंबर 2004 को ही रोक लगाते हुए जी 3 बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण की अनुमति दी थी। दूसरे, 1975 के नियमों पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि तब स्थितियां अलग थी। उच्च न्यायालय ने रेस जुडिकाटा की दलील को खारिज कर दिया, लेकिन सहकारी समितियों, उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा उठाई गई रचनात्मक रेस जुडिकाटा की दलील को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत हित की नहीं, बल्कि आम जनता के हित की बात कर रहा है।

निर्णय आम जनता को बांघता है। तर्क यह है कि रिट याचिका संख्या 13730/2006 जनहित में दायर की गई थी, जिसका निपटारा 08 अक्टूबर 2007 को किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जीओएम संख्या 243 और 244 को चुनौती नहीं दी थी। हालांकि इस निर्णय ने जीओएम 522 के अनुसार किए गए आवंटन को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि सरकार को यह सलाह दी जानी चाहिए कि यह उन लोगों के लिए नीति की अनुपयुक्तता की शर्त शामिल करे। जिनके पास अपने नाम पर या अपने पति, पत्नी या बच्चों के नाम पर घर या आवासीय स्थल है, ताकि इसे भविष्य के सभी आवंटनों पर लागू किया जा सके। मामले को समाप्त करने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आक्षेपित सरकारी आदेश में व्यक्तिगत न्यायाधीशों के आवेदनों पर आध उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, कानूनी मामलों के सचिव और रजिस्ट्रार जनरल वाली उप समिति द्वारा कार्रवाई करने का प्रावधान है, जिसमें से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा।

इसका घातक प्रभाव यह होगा कि न्यायाधीशों का कद कम होगा और आम आदमी का विश्वास न्याय प्रशासन प्रणाली में घटेगा, क्योंकि तब न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से आवंटन के लिए आवेदन करना होगा और उनके आवेदनों पर समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जो सवैधानिक रूप से उच्च न्यायालय के अधीन है। यह संतोष की बात है कि सरकार ने सुधारात्मक उपाय किया है, आपत्तिजनक धारा को हटा दिया है। याचिकाकर्ताओं का मानना था कि केवल आवंटन रद्द करना ही पर्याप्त होगा। प्रश्न उठता है कि क्या सरकार को किसी निजी व्यक्ति की तरह नीति बनाने, संसाधनों का वितरण करने तथा इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी शर्त व नियम पर अनुबंध करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है?

सरकार की गतिविधियों में एक सार्वजनिक तत्व होता है इसलिए निप्पक्षता और समानता के साथ संचालित किया जाना चाहिए। राज्य को किसी के साथ अनुबंध की आवश्यकता पड़ ही जाए तो उसे निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव और अनुचित प्रक्रिया अपनाए ऐसा करना चाहिए। यह सरकार द्वारा जनता से व्यवहार के सभी मामलों में सही होगा इसलिए इसे कानून के रूप में लिया जाना चाहिए। सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। इसकी कार्रवाई मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जो मनमानी, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार किसी मामले में ऐसे मानकों से विचलित होती है तो सरकार की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा, जब तक कि सरकार यह साबित न कर दे कि विचलन मनमाना नहीं था।

इन सिद्धातों को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में तब दोहराया गया था, जब मंत्री द्वारा विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल कर आवंटित किए गए पेट्रोल पंप को रद्द कर दिया था व टिप्पणी की थी कि कल्याणकारी राज्य में सरकार नागरिकों को बहुत सारे लाभ प्रदान करती है। यह भूखंड, घर, फ्लैट, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, खनिज पट्टा, ठेका, कोटा और लाइसेंस आदि के रूप में हो सकता है। मंत्री लोगों द्वारा चुना जाता है और ऐसे पद पर पदोन्नत किया जाता है, जहां वह लोगों की ओर से एक ट्रस्ट रखता है। उसे लोगों की संपत्ति व विश्वास के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करना होता है। संविधान का अनुच्छेद 14 सरकारी नीति के मामलों पर भी लागू होता है।

यदि सरकार की नीति या कार्रवाई तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो यह असंवैधानिक होगी। इस प्रकार बार-बार न्यायालय ने माना है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों और संसाधनों को वितरित और पुनर्वितस्ति करने की शक्ति राज्य के विवेक के अंतर्गत आती है, लेकिन अनुच्छेद 14 विवेकाधीन शक्ति पर बंधन लगाता है। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम विट्ठल राय एवं अन्य के केस में संविधान पीठ ने कहा था कि उद्देश्य वैध होना चाहिए और यह भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता। यदि किसी वर्ग के विरूद्र भेदभाव को वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही इसका इच्छित उद्देश्य से तर्कसगत संबंध हो। सात न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष न्यायालय विधेयक 1978 के संबंध में निष्कर्ष निकाला था कि राज्य के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार है, जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के विभिन्न समूहों या वर्गों पर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं।

वर्गीकरण तब तक उचित है जब तक यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। अनुच्छेद 14 तर्कसंगत सबंध की आवश्यकता को दर्शाता है इसलिए किसी पहचाने गए उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण का मात्र नाम देने से अनुच्छेद 14 की स्वतः संतुष्टि नहीं हो जाती। चाहे कोई विशेषाधिकार हो या कोई दायित्व। वर्गीकरण कभी भी मनमाना, बनावटी या कष्टपूर्ण नहीं होना चाहिए। न्यायालय को सीमित तरीके से विधायी उद्देश्य की वैधता की जांच करने से रोका नहीं जा सकता है। एलआईसी बनाम उपभोक्ता शिक्षा केंद्र के केस में इसी न्यायालय ने बीमा पॉलिसी को रद्द कर दिया था, जो प्रतिष्ठित वाणिज्यिक फर्मों व सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थी। यह समानता, निष्पक्षता और न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थी। उक्त चर्चा के मददेनजर तेलंगाना राज्य, सहकारी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। केशव राव जाधव की अपील स्वीकार कर इससे संबंधित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बेच के पारित फैसले पर सुनवाई की अनुमति दी गई। कई शासनादेश रद्द कर दिए गए, जो एक अलग वर्ग पैदा कर रहे थे।

जीओएम 551 को कानून की दृष्टि से अनुचित घोषित कर दिया गया क्योंकि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं तथा उत्प्रेषण रिट जारी करके उन्हें रद्द किया जाता है। इनमें से कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देश अब अंतिम निर्देश के साथ समाहित हो जाएंगे। तदनुसार पक्षकार उनसे आबद्ध होंगे। तदनुसार अपीलों, सभी लंबित आवेदनों और अवमानना याचिकाओं का निपटारा हो गया।

खूब सुनाई खरी-खरी

इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में नामांकन के लिए अधिवक्ताओं की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी बात पर अमान्य कर दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 14 की कठोरता की व्याख्या संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण या शब्दकोषीय तरीके से नहीं की जा सकती। तर्कसंगतता का सिद्धांत कानूनी और दार्शनिक दोनों रूप से समानता या गैर मनमाने पन का एक अनिवार्य तत्व है, जो अनुच्छेद 14 में चिंतनशील सर्वव्यापकता की तरह व्याप्त है। अनुच्छेद 14 में एक ठोस विषयवस्तु है, जिस पर स्वतंत्रता और गरिमा के साथ-साथ संविधान की इमारत खड़ी है।

सीधे शब्दों में कहें तो यह मानव प्रयास के हर पहलू और अस्तित्व के हर पहलू में व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने की खोज को दर्शाता है। संविधान यह दर्शाता है कि संस्थापकों ने कानूनों के समान संरक्षण के प्रगतिशील और ठोस ढांचे की परिकल्पना की थी। मूल समानता परीक्षण व्यापक है और किसी एक सिद्धात तक सीमित नहीं है। न्यायालय के लिए कानून या नीति के पीछे की मंशा और उसके व्यावहारिक प्रभाव दोनों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 जो सामूहिक रूप से समानता का मूल आधार है, मौलिक समानता की व्याख्या का समर्थन करते हैं।

ये व्यापक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, वे स्वतंत्र अधिकार भी प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 15 (1) स्पष्ट रूप से नस्ल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 (8) के तहत राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जो रोजगार में दस प्रतिशत तक आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलो में अवसर की समानता से संबंधित है, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को रोकता है। हालांकि यह पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों को आरक्षित करने के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, साथ ही राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है तथा यह आदेश देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के विपरीत किसी विशेष वर्गीकरण का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है। जिससे अधिक विधायी लचीलापन मिलता है। यह डिजाइन जान-बूझकर किया गया है। कोर्ट ने उस दावे को भ्रामक और अस्थिर मानते हुए खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों को वंचित या बलिदानी करार देते हुए भूमि आवंटन का विशेषाधिकार व हकदार बताया गया था।

सक्षम की सेवा में समर्पित सिस्टम

सरकारी कर्मचारी, विधायक, न्यायाधीश और मान्यता प्राप्त प्रमुख पत्रकार इसलिए हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे समाज के कमजोर या स्वयं योग्य वर्गों से संबंधित नहीं है, बल्कि उनकी पहचान कमजोरों के लिए आवाज उठाने वालों के रूप में होती रही है। भूमि एक सीमित या मूल्यवान संसाधन है। अगर सरकार विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करेगी तो असमानता की प्रणाली को जन्म देगी क्योंकि आम नागरिक के लिए यह प्रायः दुर्गम रहता है। यह तरजीही व्यवहार यह संदेश देता है कि कुछ व्यक्ति अपने सार्वजनिक पद या सार्वजनिक भलाई की आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि केवल अपनी स्थिति के कारण अधिक के हकदार है।

इस तरह की प्रथाएं आम नागरिकों में आक्रोश और मोहभंग को बढ़ावा देती है, जो इन कार्यों को भ्रष्ट या अन्यायपूर्ण मानते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कम होता है। यह नीति एकजुटता और भाईचारे को कमजोर करती है। सामाजिक पदानुक्रमों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के बजाय उन्हें मजबूत करती है। नीति के व्यापक आर्थिक परिणाम भी हैं। जमीन जब रियायती दर पर दे दी जाती है तो यह प्राकृतिक बाजार शक्तियों को विकृत कर देता है, जो जमीन के मूल्य को नियंत्रित करती है। यह जब कुछ लोगों को छूट पर मिलती है तो कृत्रिम रूप से संपत्ति का अवमूल्यन होता है और परिणामस्वरूप सार्वजनिक राजस्व में कमी आती है।

इसका सरकारी खजाने पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक संपत्ति के निपटान में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसे सर्वोत्तम मूल्य पर ही किया जाना चाहिए ताकि राज्य के खजाने में बड़ा राजस्व पहुंचे, जिससे सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सके कल्याणकारी राज्य। पूरा प्रयास संपत्ति का निपटान करते समय सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य प्राप्त करने का होना चाहिए। वास्तव में तीनों अगो के उच्च पदों, यथा विधायकों, नौकरशाहों व न्यायाधीशों के अलावा पत्रकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तभ के रूप में देखा जाता है। इन स्तंभों से अपेक्षा की जाती है कि राज्य की शक्ति के मनमाने इस्तेमाल पर अंकुश लगाकर रखेंगे।

ऐसे सरकारी लाभों का वितरण लोकता प्रणाली के भीतर स्वस्थ नियंत्रण व संतुलन के दृष्टिकोण को निरर्थक बना देता है। इस प्रकार इन नीतियों का मूल ढांचा अनुचितता और मनमानी की बीमारी से ग्रस्त है। इसमें सता के रंग-बिरंगे प्रयोग की बू आती है, जिसके तहत नीति निर्माता अपने साथियों और उनके जैसे लोगों को मूल्यवान संसाधन दे रहे हैं, जिससे राज्य के संसाधनों के अवैध वितरण का चक्र शुरू हो रहा है। राज्य अपने संसाधनों को नागरिकों के लिए ट्रस्ट में रखता है, जिसका उपयोग व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हित में किया जाना है। इस प्रकार आवंटन नीति मनमानी के साथ दो आयामी वर्गीकरण परीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है।

राय है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश सांसद, विधायक, अधिकारी, पत्रकार आदि को दूसरों के मुकाबले रियायती मूल मूल्य पर जमीन के आवंटन के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं माना जा सकता है। नीति का उद्देश्य असमानता को कायम रखना है। नीति भेदभाव का सहारा लेकर लाभावित वर्ग को अलग करती है और उदारता प्रदान करती है। यह अधिक योग्य लोगों के साथ समान स्थिति वाले लोगों को समान मूल्य पर जमीन तक पहुंच से रोकता है। यह एक छोटे और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग/समूह को लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देता है। यह नीति संविधान द्वारा निर्धारित समानता और निप्पक्षता के मानकों को पूरा नहीं करती है।

बेशक संविधान के तहत राज्य को संसाधनों को समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों या अन्य प्रमुख और योग्य व्यक्तियों के बीच सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सीमा तक वितरित करने का विवेक और कर्तव्य प्राप्त है। खेल या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को राज्य के उदास्तापूर्वक और मनमाने ढंग से वितरण के माध्यम से मुआवजा भी दिया जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि लोक सेवकों को भूमि आवंटित करने वाली नीति या कानून उचित हो सकता है, बशर्ते ऐसा आवंटन अनुच्छेद 14 के दायरे में हो। वर्गीकरण जब तक दोहरी कसौटी और मूलभूत समानता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तब तक अनुच्छेद 14 का अधिदेश पूरा नहीं होता है।

राज्य कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुंचाने के लिए विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। खासकर उन लोगों को जो पहले से विभिन्न सुविधाओं और फायदों का आनंद ले रहे हैं। आरोपित नीतियां संवैधानिकता की धारणा नहीं पैदा करती है। कोर्ट ने कहा कि कुछ सहकारी समितियों और सदस्यों द्वारा आध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम 1975 के नियमों के भरोसे ऐसा करना गलत है। धारा 25 में कहा गया है कि भूमि को विशेष उद्देश्यों के लिए सौंपा जा सकता है और ऐसा आवंटन वैध होगा।

इससे यह कदापि मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करके भूखंडों का आवंटन किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान न्यायाधीशों ने भूमि आवंटन के आवेदन वापस ले लिए थे। संवैधानिक सीमाओं को देखते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि इस तरह का आवंटन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, उन्होंने यह निर्णय लिया। हालाकि, कई अन्य ने आवंटन का बचाव जारी रखा। हालांकि ये तर्क योग्यता से रहित है और इन्हें स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए।