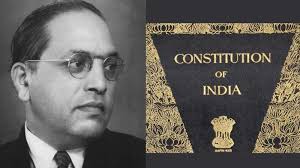

भारत का संविधान हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की आत्मा है, और डॉ. भीमराव अंबेडकर इसके प्रख्यात रचनाकार हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसे डॉ. अंबेडकर ने तैयार किया, केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। इसमें वर्णित उद्देश्यों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और न्याय की भावना निहित है, जो हमारे समाज को हर दिन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, “हम भारत के लोग…” यह शब्द केवल कागज पर दर्ज नहीं हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों के सामूहिक संकल्प का प्रतीक हैं। यह संकल्प हमारे संविधान के मूल तत्वों को स्पष्ट करता है, जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता। साथ ही, यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है, जिससे हम अपने समाज को न्यायपूर्ण, समृद्ध और समान बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार (1) समानता का अधिकार (2) स्वतंत्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (5) संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार आज हमें प्राप्त है, उसकी अनुपालना में ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की संपूर्ण संरचना प्रेरित और उत्तरदायी है। इस विभाजीत राष्ट्र की अनेकताओं को एकता में बांधने का यह अमर तंत्र जब डॉ. अंबेडकर ने लिखा था, तब वह कोई दलित नहीं थे, अपितु एक भारतीय नागरिक थे। इसी तरह 1857 से लेकर 1947 तक भारत में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके सभी महानायक किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के सैनिक और सेनानी नहीं थे, अपितु भारत के उपासक थे। लेकिन, तब से लेकर अब तक इस देश के विकास और परिवर्तन का प्रवाह कुछ ऐसी विपरीत दिशा में धकेला जा रहा है कि

हमने अपने सभी राष्ट्र निर्माताओं को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के हाशिए पर धकेल दिया है। जो भी भारत गणराज्य का अधिपति बनता है, वह एक भारतः श्रेष्ठ भारत और सबका साथ-सबका विकास की नई-नई बातें तो करता है, लेकिन असल में संविधान के विपरीत सत्ता और व्यवस्था का एक नया ताना-बाना भी बुनता है। यही कारण है कि नए भारत की पिछले 75 साल की कहानी समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और इसके संवैधानिक उपचारों के आसपास ही घूम रही है। हमने अंबेडकर को दलित नेता बना दिया है, तो ज्योतिबा फुले को मालियों का आराध्य, भगत सिंह को चरमपंथ का सिपाही, तो वल्लभ भाई पटेल को गुजरात का गौरव, तो सुभाषचंद्र बोस को बंगाल गरिमा, तो जवाहरलाल नेहरू को वंशवाद का जनक, तो विवेकानंद को कट्टर हिंदुत्व का प्रणेता, तो सुब्रहण्यम भारती को तमिल प्रतिष्ठा और न जाने किन-किन को अपनी-अपनी कैसी-कैसी जाति-धर्म की पहचान का प्रतीक बना दिया है।

इसी तरह हमने संपूर्ण मानवता के उपासकों की जगह राम-कृष्ण को हिंदुओं की, बुद्ध को बौद्धों की, हजरत मोहम्मद को मुसलमानों की, गुरु नानक को सिक्खों की, महावीर को जैनियों की तथा ईसा मसीह को ईसाइयों की चारदीवारी में ही कैद कर दिया है। यानी कि हमने नदी, पर्वत, हवा, प्रकाश, पृथ्वी तक को अपनी जाति-धर्म की पहचान में समेट लिया है तथा मां गंगा की जीवनदायी पवित्रता को भी हिंदू संस्कृति की मुख्यधारा तथा सूर्य और चंद्रमा को भी हिंदू संस्कृति के नमस्कार में बदल दिया है। आज भी हम जब महात्मा गांधी को किसी राजनीतिक पार्टी का विज्ञापन बना देते हैं और अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहते रहते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि इनका जीवन-दर्शन क्या था? हम एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में भी कभी अंबेडकर के भारत के संविधान की बात क्यों नहीं करते और महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा को याद क्यों नहीं करते? यह सीमित समझ ही बताती है कि हम ऐसे सभी राष्ट्र निर्माताओं को एक व्यक्ति के रूप में जाति-धर्म के लिए उपयोगिता की सामग्री में बदल रहे हैं, जबकि गांधी और अंबेडकर एक विचार है तथा वह किसी संकीर्णता के हकदार नहीं हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी को किसी धर्म और जाति का नायक बनाना भी हमारी समझ की संकीर्णता है, क्योंकि यह सभी इतिहास पुरुष राजा और प्रजा की मर्यादा के आधार हैं।

इसलिए, हमें आज यह अवधारणा भी बदलनी होगी कि जाति और धर्म की पहचान से ही किसी देश की पहचान बनती है और विकास तथा परिवर्तन की योजनाएं चलाई जाती हैं। यदि भारत में दलितों को सामाजिक-आर्थिक समानता का अधिकार हम आज तक नहीं दे पाए हैं, तो यह डॉ. अंबेडकर और हमारे संविधान का अपमान है।

इसी तरह भारत में असत्य और हिंसा का विस्तार भी महात्मा गांधी के सपनों की अवहेलना है। भारत का संविधान ही हमें वह ताकत देता है कि-आज भी हम एक हैं और आगे-पीछे वंदे मातरम् और जन गण मन ही गा रहे हैं तथा सभी प्रकार की शपथ अपने संविधान के अंतर्गत ही ले रहे हैं।

ऐसे में, भारत का जीवन धर्म और जीवन कर्म भारत का संविधान ही है। अतः अंबेडकर को जाति-धर्म की सीमाओं में बांधकर इन्हें छोटा मत बनाइए, क्योंकि प्रेरणा के प्रकाश का कोई जाति-धर्म नहीं होता। अतः समय की चेतावनी को समझते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक वोट और हर वोट का समान मूल्य पर चल रहे होंगे। परंतु अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभास के जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे नकारना जारी रखते हैं तो हम केवल अपने राजनीति प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके, इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेकेंगे जिसे हम सभी ने परिश्रम से खड़ा किया है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए, उनके नेतृत्व में तैयार किया गया संविधान हमारे राष्ट्र के लिए एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। उन्होंने न केवल भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया, बल्कि समग्र रूप से मानवता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम उठाया। डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में भारत ने एक ऐसे संविधान को अपनाया, जो न केवल आदर्शों और मूल्यों को समाहित करता है, बल्कि भारतीय जनता की विविधता को भी सम्मान देता है।

संविधान दिवस पर, यह विचार करते हुए कि हम “वन्दे मातरम्” और “जन गण मन” जैसी राष्ट्रप्रेम और एकता से ओतप्रोत गाथाओं को अपनाते हैं, यह महसूस होता है कि भारत का संविधान इन गीतों की तरह ही हमारे दिलों में गूंजता है। दोनों—संविधान और राष्ट्रीय गान—हमें एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना से जोड़ते हैं, जो भारतीय समाज के मूलभूत सिद्धांत हैं।

26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने का ऐतिहासिक दिन भारत के लोकतंत्र की एक मज़बूत नींव रखता है। इस दिन को मनाना न केवल संविधान के महत्व को याद करने का एक अवसर है, बल्कि यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों, और जिम्मेदारियों की याद दिलाने का भी एक माध्यम है। यह हमारे राष्ट्र की आत्मा की खोज है—एक ऐसी आत्मा, जो समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अभिव्यक्ति के रूप में जीवित रहती है।

संविधान का मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसे मनाकर हम अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।